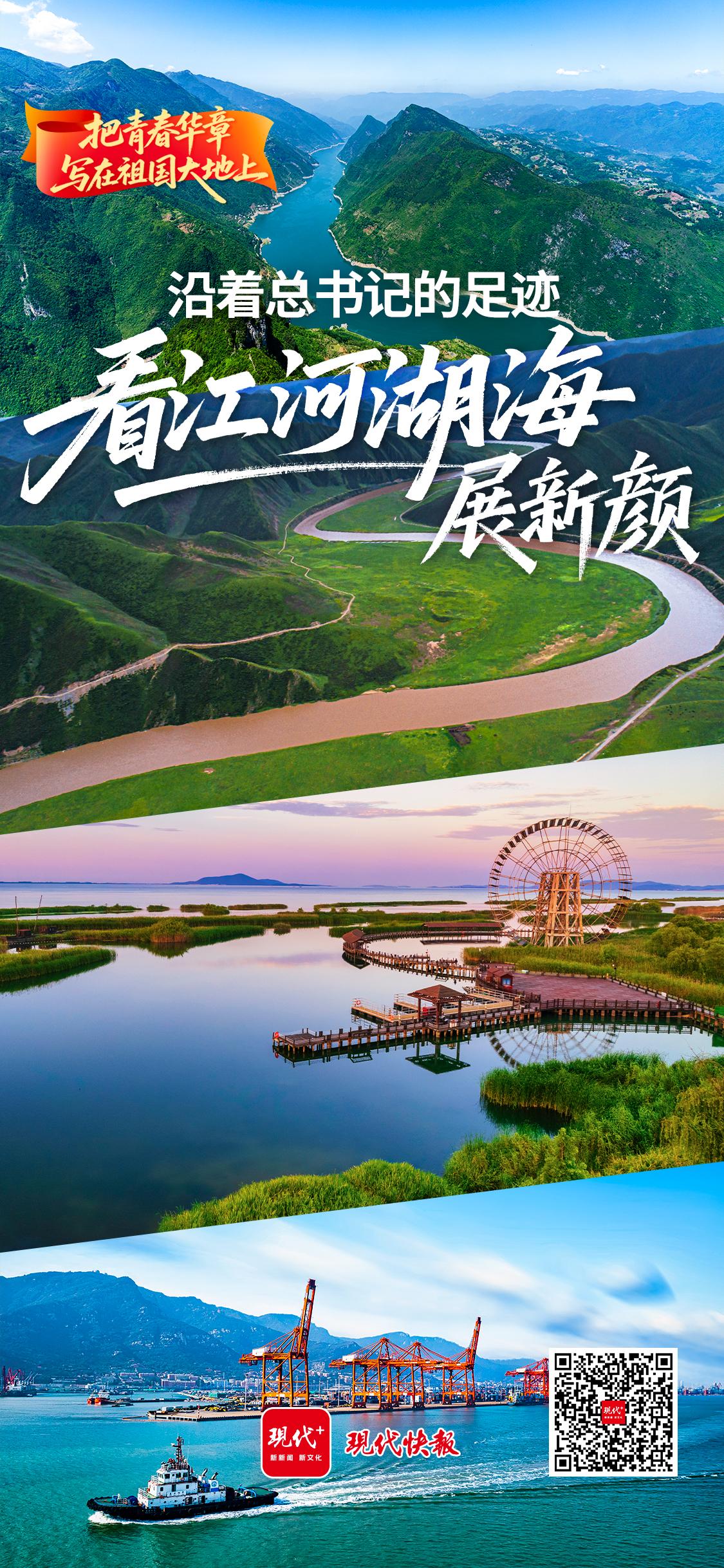

青春华章 | 沿着总书记的足迹,看江河湖海展新颜

水,是生存之本、文明之源,滋养着世间万物,孕育了璀璨文明。水,在习近平总书记心中一直有着特殊的分量。

党的十八大以来,习近平总书记站在实现中华民族永续发展的战略高度,就治水事业作出一系列重要指示,为保障国家水安全提供了根本遵循。

一江碧水两岸新,共抓大保护绘就绿色画卷

“长江是中华民族的母亲河,也是中华民族发展的重要支撑”“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发”“要把长江文化保护好、传承好、弘扬好,延续历史文脉,坚定文化自信”……

党的十八大以来,习近平总书记的足迹深深镌刻在大江上下。从三江源头的冰雪融水到荆楚大地的辽阔江滩,从巴山蜀水的险峻峡谷到江南水乡的温柔碧波,一系列高瞻远瞩的重要指示,为新时代长江大保护和长江经济带高质量发展锚定了方向。

“十四五”时期,长江干流流经的11个省(自治区、直辖市)协同发力,将生态保护与修复摆在突出位置,沿江高污染化工企业“关改搬转”,滨岸带工矿、农业用地清退覆绿,斑驳江岸线变身人与自然和谐共生的绿色廊道。

生态向好的最直观见证,是长江标志性物种的回归。长江江豚种群数量实现历史性止跌回升,数量已达1249头;消失多年的鳤鱼,重新出现在科研人员的监测视野中;“长江三鲜”之一的刀鲚,也再度回到洞庭湖水域产卵……2021年至2024年,长江流域共监测到土著鱼类344种,较2017年至2020年新增36种。

在江苏南京,“长江入苏第一洲”华丽蝶变。“洲上各类生物资源已达1937种,构建起结构完整、功能稳定的繁茂生态体系,成为野生动物的‘幸福家园’。”南京长江新济洲国家湿地公园宣教员张皖宁说。

在江苏南通,长江岸线的变迁让居民吴湛倍感欣喜:“今年苏超足球赛火了,南通也跟着火了。江边的南通长江体育公园新建了6个足球场,我们来这儿吹江风、赏江景,为喜欢的球队欢呼,别提多惬意了。”长江沿线的生态美景正串珠成链,绘就一幅“岸绿、水清、景美、人和”的新画卷。

江河安澜是民生之基。如今的长江流域,已建成世界上规模最大、水资源时空调节能力最强的水库群。新时代以来,向家坝、溪洛渡、乌东德、白鹤滩等一批工程投产投运。长江流域已建成大、中、小型水库5.2万余座,中下游规划建设国家蓄滞洪区46处,总库容约4000亿立方米,蓄洪容积达590亿立方米,如同为长江装上了“调水阀”与“安全阀”,守护着沿江群众的生命财产安全与流域的可持续发展。

“数字孪生”护安澜,古今交融续写时代华章

“黄河宁,天下平。”“从某种意义上讲,中华民族治理黄河的历史也是一部治国史。”习近平总书记的嘱托,让九曲黄河激荡起更为雄浑的新时代交响。

在山东东营黄河入海口,黄河水与海水色彩分明。黄河河口管理局的大屏上,监控画面实时跳动。工程师轻点鼠标调出“数字孪生河口”三维模型,“无人机自动巡航,险情响应缩至分钟级”;东营市防汛应急指挥平台整合雨情、水情、工情,成为防汛指挥的“最强大脑”。

“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。” 习近平总书记的殷切嘱托为大运河的保护与发展指明路径。京杭大运河以南北走向横亘华夏,贯穿五大水系,承载千年的文化记忆与经济脉络。

在苏州平江历史文化街区,手持一份南宋时期的《平江图》作为“导航”,游客会为时空的奇妙交织而惊叹:纵横交错的街巷、蜿蜒流淌的河道、古朴厚重的桥梁,其名称与位置大多能在《平江图》上对应。华灯初上,在“运河原点”扬州城,00后导游杜雨欣带着游客乘船穿梭,吴王夫差开凿邗沟、隋炀帝巡游扬州等历史场景在光影与实景交织中呈现,让游客身临其境般感受运河风华。

现代化的水利枢纽与航运设施,也为千年水道注入了新的时代动能。位于淮安的大运河水上立交枢纽是亚洲最大的水上立交工程。“工程建成后,淮河下游的洪水出路得到极大拓展,洪泽湖的防洪标准从100年一遇提升至300年一遇,实现防洪与航运的‘双赢’。”淮安枢纽建设处副主任王洪玉说。

在长江与京杭大运河的“十字”交汇口,镇江谏壁船闸今年完成改造后,年设计双向船舶通过能力达到2.39亿吨,可以满足2000吨级船舶全天候畅行苏南运河的需求。

南水北调东线“源头”的江都水利枢纽,4座大型泵站有序运行。2020年,习近平总书记考察江都水利枢纽时强调:“确保南水北调东线工程成为优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线。”南水北调工程全面通水10多年来,东中线一期工程累计从长江流域向北方调水超过800亿立方米,惠及45座大中城市、1.85亿群众,让千年运河与现代水利工程共同书写“水润中国”的新篇章。

湖泊治理展新颜,绿水青山交出美丽答卷

重要湖泊生态保护修复,备受习近平总书记关注。2018年4月25日,习近平总书记走进东洞庭湖国家级自然保护区巡护监测站,察看实时监测系统。总书记强调:“绝不容许长江生态环境在我们这一代人手上继续恶化下去,一定要给子孙后代留下一条清洁美丽的万里长江!”

自2019年12月20日起,洞庭湖水域实施全面禁渔。紧随其后,长江“十年禁渔”政策也严格落地。东洞庭湖的渔民纷纷“收网上岸”,岳阳市6812名建档立卡退捕渔民告别了以船为家的生活,开启了新的生计。近年来,岳阳市通过大力推进退耕还湖、治理污染、生态补水、撒播草籽等一系列举措,有效增加了候鸟的食物来源与栖息地,湖区生态修复成效显著。

如今,一幅“人、湖、城”和谐共生的生态画卷正在洞庭湖畔缓缓展开。人们不仅有望与珍稀麋鹿不期而遇,还能走进洞庭湖博物馆,在《洞庭幻境》沉浸式5D生态剧场中感受自然之美,或融入洞庭渔火季的烟花秀与音乐节,体验人间烟火的温暖与活力。

太湖治理是习近平总书记念兹在兹、反复强调的“国之大者”。2023年3月5日,在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时,习近平总书记专门询问了太湖水质。同年7月7日,总书记考察江苏时再次强调,要“把长江和太湖流域等生态环境保护好”。

牢记嘱托,江苏扛起上游担当,太湖治理交出新成绩单:2024年,太湖水质总体达到Ⅲ类,30年来首次实现全年达良好湖泊标准。

如今,从江苏宜兴城东港码头搭乘交通船驶入太湖,一座宛如“移动工厂”的广阔水上平台逐渐清晰,这便是我国自主研发、拥有完全自主知识产权的世界首创生态清淤绿色智能一体化水上平台。它于今年8月正式投用,是由5艘专业船只组成的“协同战队”。

“‘太湖之光’每天能稳定清淤8000立方米,体量相当于3.2个标准游泳池。”中交天航局华东公司太湖项目部副经理辛永涛给出一组数据,按照规划,未来6年,“太湖之光”将清淤超千万立方米。这些“变废为宝”的泥饼,用途也十分广泛。“既能用于湿地修复、矿山复绿,也能用于盐碱地改良、加工成农田肥料,实现淤泥的资源化利用。”

向海图强启新程,蓝色经济激活发展动能

“由南到北一条龙,不让咸潮到阜东;从此无有冲家祸,每闻潮声思宋公。”这首民谣至今仍在黄海之滨传唱。昔日的潮灾之地,如今已成产业兴旺、生态宜居的“发展热土”。

站在盐城宋公堤北望,国内最大的LNG能源枢纽站——中海油盐城“绿能港”10座“气墩墩”傲然矗立。在“绿能港”接卸码头,只见一艘巴拿马籍液化天然气运输船“卡米拉”轮抵达,工作人员告诉记者,船上的液化天然气经由卸料臂注入输送管道,穿越栈桥输送至储罐,最后由天然气管网、槽车输送至全国各地。

习近平总书记强调:“坚持陆海统筹、山海联动、资源融通,抓好海洋开发,向海洋要生产力、求新增长点。”

在江苏连云港连岛国家级中心渔港,这一重要论述得到了生动实践。连岛中心渔港总投资3.1亿元,经过多年建设,于2024年8月被认定为国家级“中心渔港”。这里不仅为渔民提供了安全、高效的作业环境,还推动西连岛形成了集滨海观光、旅游综合服务、渔业生产、商贸于一体的渔港经济区。在这里,“80后”吴波返乡后创业发展海洋养殖,年销售额超7000万元,为50余人提供了就业岗位。

“海上粮仓”为村民增收,渔旅融合让更多村民端上“旅游饭碗”。在福建漳州澳角村,不仅渔民们能将渔获通过现代物流送往全国各地消费者的餐桌上,村子还先后建设了渔港商业区、妈祖文化公园、幸福公园等旅游景点和设施,吸引了越来越多的游客前来观光旅游。

2024年10月15日,习近平总书记来到澳角村考察。看到乡村发生巨变,总书记深感欣慰,他鼓励大家说,“村级党组织要发挥火车头作用,带领乡亲们做好‘海’的文章”。

曾经,澳角村的渔民们只能依靠简陋的木船出海捕鱼,生活条件极为艰苦。如今,依托其得天独厚的沿海环境优势,海洋捕捞、水产品养殖、海产品加工、电商微商、乡村旅游等五大主导产业协同发展,共同书写着澳角村的新篇章。澳角村党委委员林湖斌感叹,“以前年轻人觉得捕鱼苦、销路窄,现在渔获不愁卖,收入比出去打工高。”

江流不息,则万物生;河水安澜,则天下安;湖泊丰盈,则民生裕;海疆辽阔,则国运昌。沿着习近平总书记的足迹,一幅江河安澜、湖海澄澈的生态画卷正徐徐铺展。站在“十四五”规划收官之年的历史节点,新时代水利人正以系统治理的智慧,让千年水脉永葆生机,为中国式现代化筑牢水安全屏障。这份写在江河湖海上的时代答卷,必将随着清水长流、绿意永续的永恒追求,在神州大地续写更加辉煌的篇章。

现代快报/现代+记者 卢河燕 裴诗语/文 王子扬/视频 王雨/设计

编辑:陈海静 高霞 任红娟